РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННЫХ ОТВЕТОВИммунологическая толерантность |

|

За работы в области толерантности F.Mcfarlane Burnet (Австралия) и P.B. Medawar (Великобритания) были удостоены Нобелевской премии (1960). |

Иммунологическая (иммунная) толерантность (immune tolerance) – это активный антигенспецифичный иммунный процесс (в отличие от неспецифической иммуносупрессии и иммунодефицита). Антиген при толерантности называется толерогеном. Толерантность может быть индуцирована ко всем эпитопам какого-либо антигена или к одному или нескольким эпитопам. Носителями толерантности являются толерогенные Т- и В-клетки. Возможна полная (Т+В) толерантность, либо отдельно Т-толерантность и В-толерантность. В эксперименте отдельная Т-толерантность чаще низкодозовая и более продолжительная, а В-толерантность чаще высокодозовая и менее продолжительная.Естественная толерантность (как частный вариант - аллергенная толерантность) наблюдается в отношении: |

|

1) собственных антигенов (аутоантигенов); |

|

Некоторые антигены скрыты в иммунологически привилегированных органах (ЦНС, глаз, хрящ, эндокринные железы и др.).

Они не приходили в соприкосновение с лимфоцитами в ходе коммитмента. Кроме того они отграничены

тканегематологическими барьерами, клетки которых вырабатывают большое количество иммуносупрессивных цитокинов

(например, TGF-β). Эти аутоантигены из забарьерных органов в норме не попопадают в лимфоток и кровоток. Система поддержания естественной толерантности включает следующие компоненты: |

|

1) толерогенные дендритные клетки (tDC); 7) протолерогенные нейротрансмиттеры и нейропептиды; 8) толерогенная микробиота. |

|

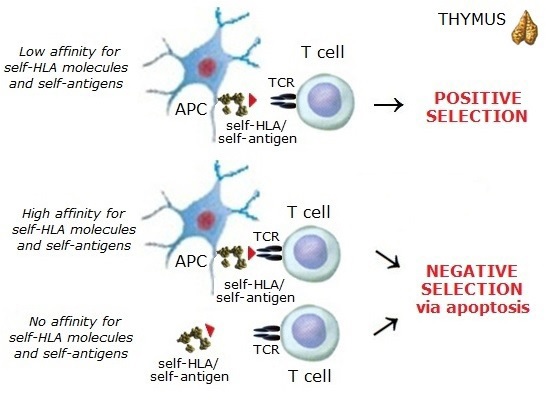

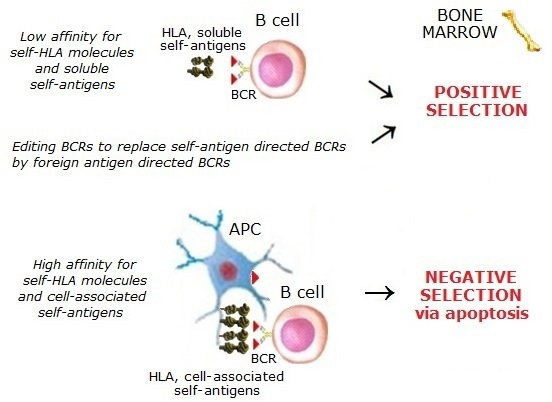

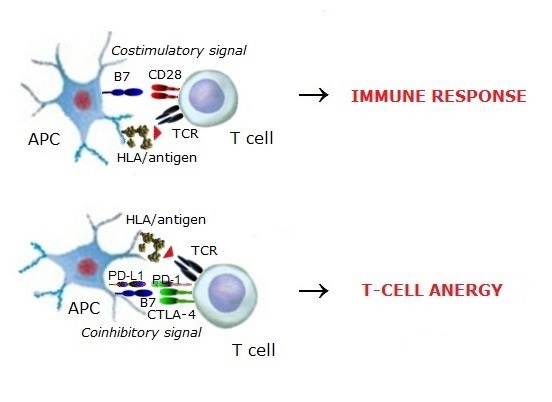

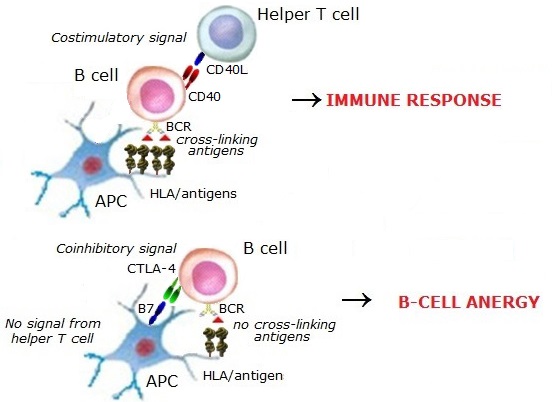

Существуют следующие механизмы поддержания естественной толерантности: 1. Центральная толерантность (формируется в первичных органах иммунной системы):- клональная делеция Т- и В-клеток. 2. Периферическая толерантность (формируется во вторичных органах): - клональная анергия; - активационно-индуцированный апоптоз; - клональное игнорирование; - активность толерогенных дендритных клеток, регуляторных Т-клеток и всей системы поддержания естественной толерантности. Центральная толерантность формируется в ходе лимфопоэза и отрицательной селекции в тимусе для Т-клеток и костном мозге для В-клеток, когда происходит апоптоз лимфоцитов, экспрессирующих высоко-аффинные TCR и BCR к собственным антигенам (клональная делеция). Однако, небольшая часть таких лимфоцитов избегает апоптоза и поступает в периферические органы иммунной системы в неактивном виде – в состоянии анергии. |

|

|

|

|

Периферическая толерантность обеспечивается рядом других механизмов: |

|

|

|

|

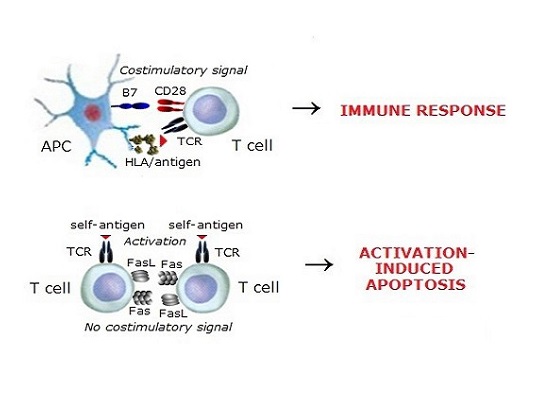

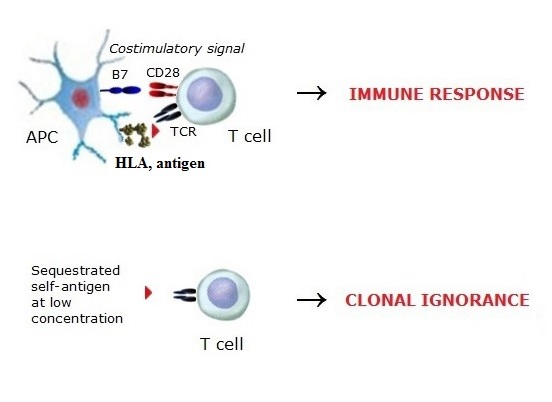

2. Активационно-индуцированный апоптоз - CD8+Т-клетки и NK-клетки экспрессируют FasL (CD178) и запускают апоптоз аутореактивных Т-клеток, которые, будучи активированы аутоантигенами при отсутствии других активационных сигналов, экспрессируют Fas (CD95).3. Клональное игнорирование – отсутствие иммунного ответа лимфоцитов по отношению к аутоантигенам в низких концентрациях (это аутоантигены из иммунологически привилегированных или забарьерных органов, либо неоантигены). |

|

|

|

|

Искусственная толерантность – ареактивность к чужеродным антигенам (например,

аллергенам при аллергических болезнях, антигенам трансплантата). Индукция такой толерантности может быть медицинской

целью, например, при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Существует также патологическая

толерантность - это состояние ареактивности к антигенам патогенных микробов и

опухолей, которое является следствием "иммуноредактирования". Срыв такой толерантности является медицинской целью. |

©В.В.Климов